Das Glauchauer Doppelschloss vor den letzten Umbauten

Glauchau – eine Stadt auf 7 Hügeln

Mit dem Bau der Burg 1175 begann die langsame Bildung der Stadt.

Glauchau wurde 1240 erstmals namentlich in einer Urkunde erwähnt. Damals noch unter der

slawischen Bezeichnung Gluchowe.

Glauchau entstand aus den kleinen Örtchen Wehrdicht und Nauendorf. An Nauendorf erinnert nur

noch eine Straßenbezeichnung, dass kleine Dörfchen verschwand in einem sumpfartigen Gebiet,

dass in den 1930iger Jahren zum Stausee ausgebaut wurde.

Eine kurze historische Wanderung durch Glauchau

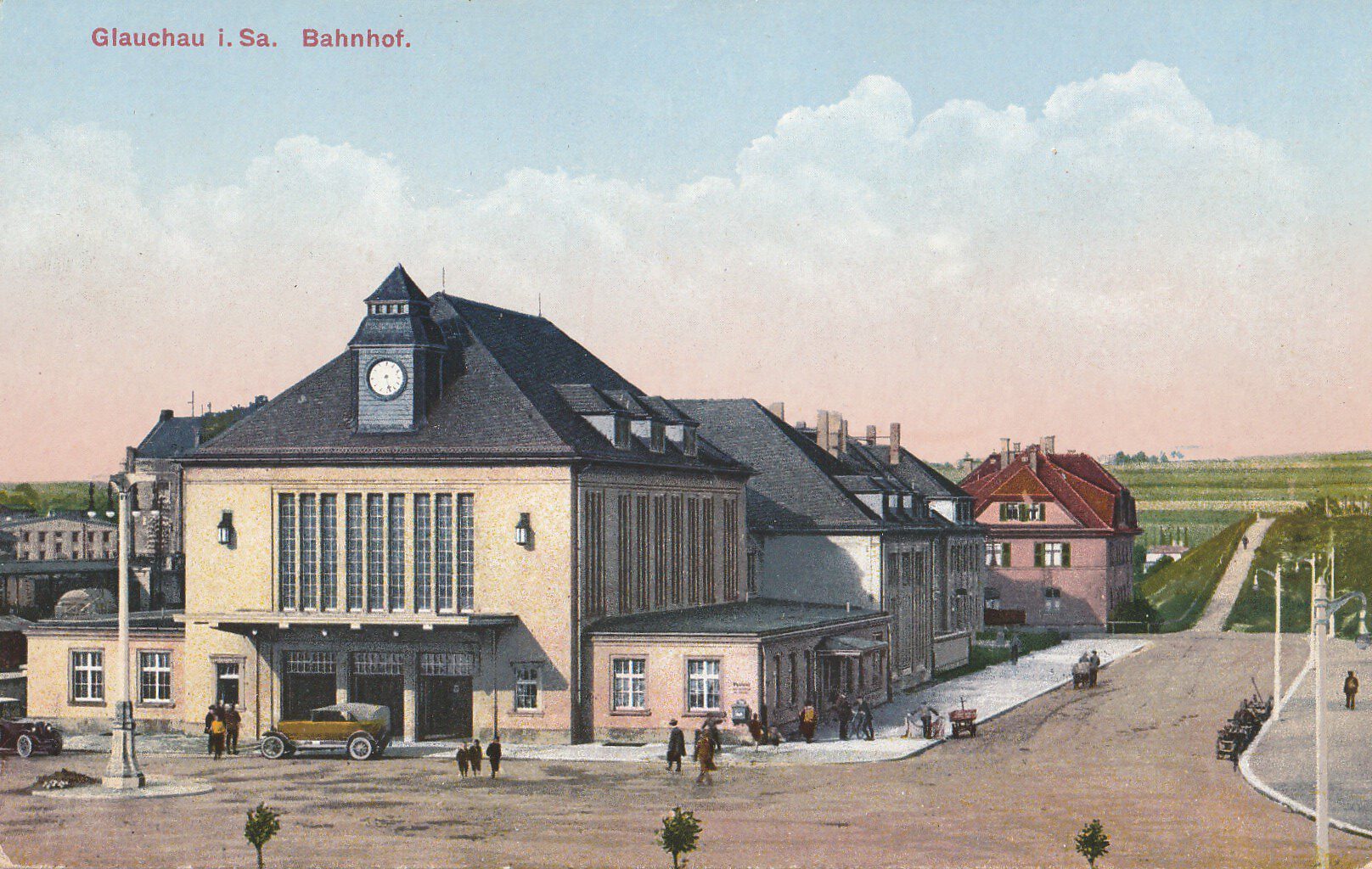

Der Bahnhof wurde am 15. November 1858 als Teil der Strecke Dresden–Werdau eröffnet .

Er wuchs schnell zum wichtigen Trennungsbahnhof der Muldentalbahn (Glauchau–Penig) aus und wurde zwischen 1876 und 1880 erweitert .

Ein umfassender Neubau erfolgte von 1913 (Pause im ersten Weltkrieg) bis zur Wiederaufnahme 1923; 1926 ging der neue Bahnhof in Betrieb .

Der heutige Bahnhofspark war ursprünglich als Oswald‑Seyfert‑Park bekannt, benannt nach Oswald Seyfert, einem preußischen Werksdirektor in Chemnitz, der Ende der 1920er Jahre der Stadt Glauchau einen großen Teil seines Grundstücks schenkte .

Hier errichtete Garteninspektor Hoppert die Parkanlage, inklusive eines Brunnens, der um 1929 eingeweiht wurde .

In den 1950er Jahren wurde der Park stark vereinfacht umgestaltet. Der ursprüngliche Brunnen geriet später in Vergessenheit und wurde 1998 stillgelegt und letztlich entfernt .

1958 erhielt der obere Bereich des Parks ein Denkmal für den bekannten Sohn der Stadt, den Humanisten und Mineralogen Georgius Agricola, das heute als künstlerisches und stadtgeschichtliches Kulturgut gilt .

Diese historische Aufnahme zeigt die König-Albert-Brücke, wie sie um die Jahrhundertwende (um 1900) in Glauchau existierte. Sie überquerte die Zwickauer Mulde und verband den Bereich des heutigen Leipziger Platzes mit der Auestraße.

Bauweise: Typische genietete Stahlbogenbrücke mit Fachwerk-Trägerkonstruktion.

Namensgebung: Zu Ehren von König Albert von Sachsen (reg. 1873–1902), wohl im späten 19. Jahrhundert benannt.

In den 1950er Jahren war die Brücke bereits marode.

Sie wurde schließlich abgetragen (vermutlich in den 1960ern), da sie den damaligen Verkehrsanforderungen nicht mehr genügte.

An ihrer Stelle steht heute eine modernere Betonbrücke, allerdings ohne den historischen Charakter.

Der Name „König-Albert-Brücke“ geriet dabei mehr und mehr in Vergessenheit, ist aber bei älteren Glauchauern noch bekannt.

Rechts im Bild der im Volksmund bekannte „Hungerturm“, der 1974 gesprengt wurde.

Das Stadtbad wurde 1901 im Jugendstil errichtet und gehörte zur städtischen Sozialinfrastruktur, insbesondere für Arbeiterfamilien mit engen Wohnverhältnissen. Die Badeanstalt diente der Körperpflege nach der schweren Industriearbeit und beinhaltete sowohl Wannenbäder als auch Schwimmbecken.

Innen war das Bad großzügig gestaltet mit Galerien, Umkleiden und Dampfbadzellen, selbst wenn viele ursprüngliche Details im Laufe der Jahrzehnte verloren gingen.

Trotz seiner einst stadtbedeutenden Rolle hatte das Bad über die Jahre starke finanzielle Probleme. Reparaturen wurden improvisiert: Möbelstäbe wurden etwa abgesägt, wenn sie im feucht-heißen Klima faul wurden, Reparaturen oft als „zugenagelte“ Schnelllösungen umgesetzt.

Bereits in den späten 1980er Jahren war die technische Infrastruktur stark marode – das Badehaus wurde mehrfach temporär geschlossen.

1993 erfolgte die endgültige Stilllegung aufgrund unwirtschaftlichem Zustand.

Das Gebäude (Mühlgrabenstraße 1–4), steht als Kulturdenkmal unter Schutz , stil- und ortsgeschichtlich bedeutend für Glauchau. Die Kombination aus der neobarocken und neoromanischen Bauweise macht es zu einem einzigartigen Beispiel für repräsentative sozialarchitektonische Infrastruktur zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Die auf dem ehemaligen Gottesacker errichteten Schillerplatz-Anlagen, wurden 1924 vollendet.

Am 3. Juli 1898 wurde die „König-Friedrich-August-Schule“ eingeweiht. In den Räumen dieser Schule fand der Unterricht der „Vereinigten-Technischen-Schulen, der „Handelsschule“ sowie der Unterricht für Textilfachkräfte statt.

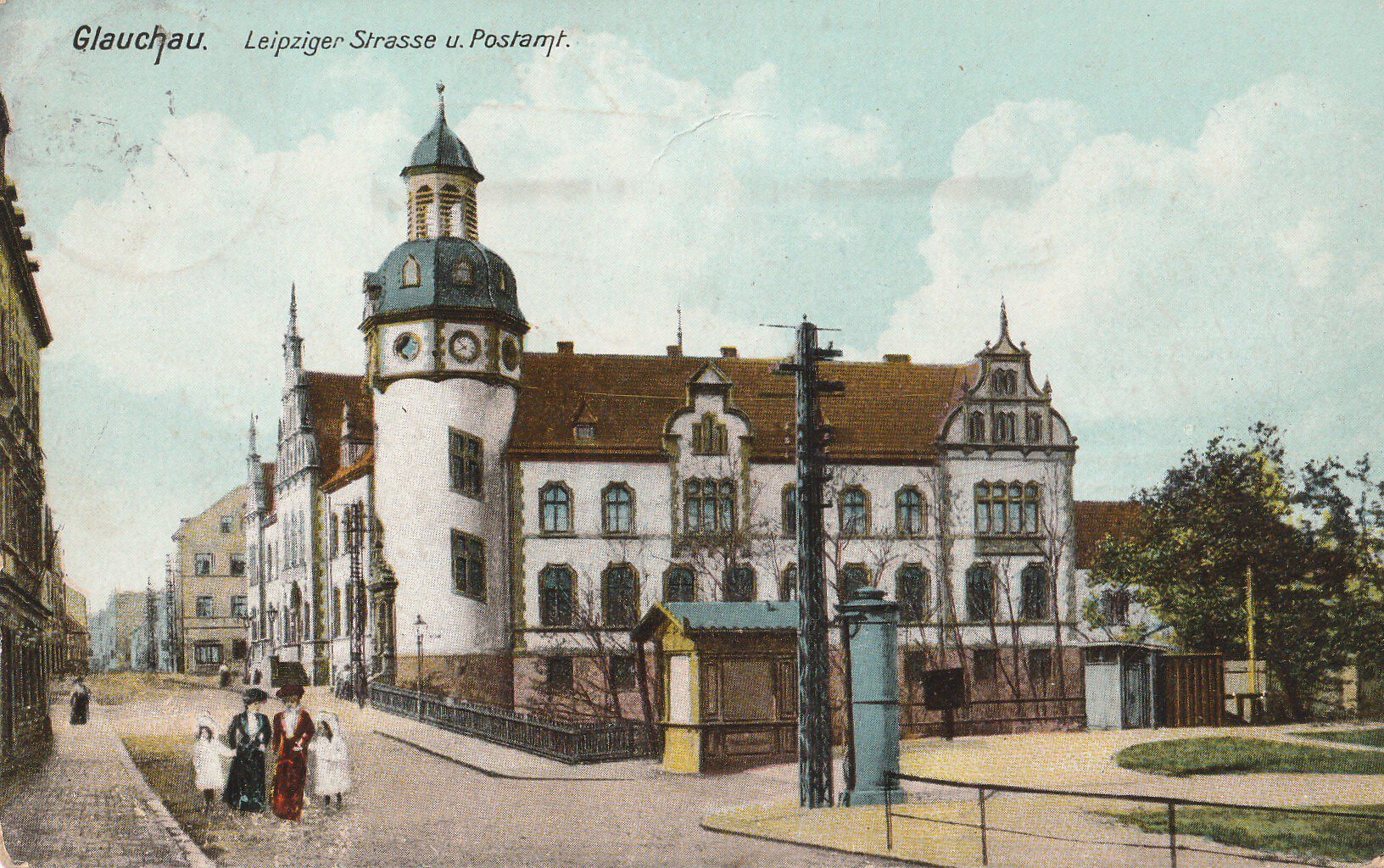

Der Bau begann am 23. Mai 1892 und nach dem Richtfest am 22. Oktober 1892 wurde das Post‑ und Telegrafenamt der Reichspost am 8. Dezember 1893 offiziell eingeweiht .

Das zweiflügelige Gebäude umfasst eine ca. 40 m lange Vorderfront und wird durch einen markanten 28 m hohen Treppenturm mit neobarocker Haube und Laterne gekrönt.

Ein umfriedeter Posthof gehörte dazu, mit Stallungen, Postillionräumen und Geschirrkammer – typische Ausstattung für ein kaiserliches Postamt jener Zeit.

Um etwa 1995 wurde das denkmalgeschützte Gebäude teilweise saniert: Fassadendetails, Holzdecken, Parkett, geschnitzte Türen, Treppengeländer, Bleiverglasungen und Wandmalereien wurden fachgerecht restauriert.

Laut Radioberichten aus dem Jahr 2016 stand das Gebäude zur Versteigerung; damals betrug der Mindestpreis 350.000 €, der Zuschlag durch die Auktion lag bei **ca. 460.000 €**.

Trotz Nutzung durch die Postbank (mittlerweile geschlossen), droht dem Gebäude langfristiger Leerstand.

Der Nicolaiturm war ein Bestandteil der mittelalterlichen Stadtbefestigung und trennte einst die Innenstadt von der Vorstadt. Er wurde – ebenso wie das dazugehörige Tor – zu Ostern 1890 abgetragen .

Der Name „Nicolai“ weist auf eine möglicherweise ältere Kapelle hin, die dem heiligen Nikolaus geweiht war – vermutlich an dieser Stelle vorhanden um 1498.

Die Brüderstraße war um die Jahrhundertwende Teil der Innenstadt, mit repräsentativen Geschäftshäusern und Wohnbebauung.

Rund um 1910 existierte in Glauchau ein Geschäft bzw. Warenhaus der Firma Bernhard Schneider, gelegen in der Brüderstraße.

In den 1970er Jahren stand dieses Gebäude noch und war als „Kinderkaufhaus“ bekannt.

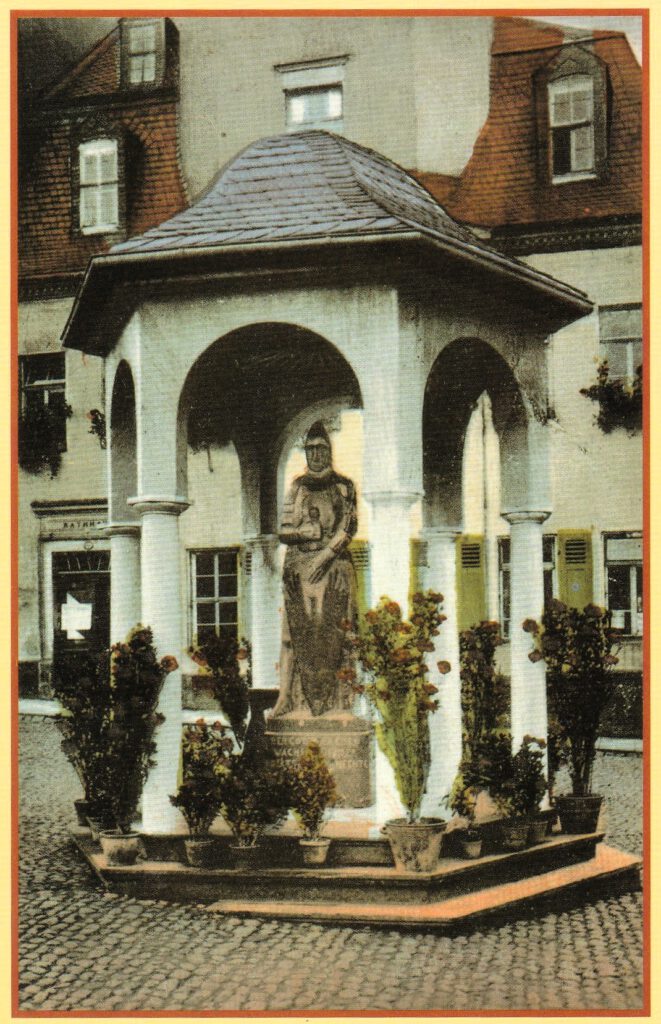

Der „Eiserne Wehrmann“, der 1915 vor dem Rathaus auf dem Glauchauer Marktplatz aufgestellt wurde, war Teil einer sogenannten Kriegsnagel-Aktion – eine patriotisch-militärische Spendenaktion zur Unterstützung von Kriegsopfern im Ersten Weltkrieg.

Am 12. September 1915 errichtete der Verkehrsverein in Glauchau unter großer Beteiligung der Bevölkerung eine hölzerne Ritterfigur mit Helm, Kettenhemd, Schwert und Schild, in einem kleinen Pavillon auf dem Markt .

Für eine Spende (häufig 50 Pfennig) erhielt man einen Nagel, den man in das Holz schlug – ein öffentlich sichtbarer Akt der Solidarität mit Feldsoldaten und Hinterbliebenen, zugleich symbolische „Aufrüstung“ .

Das gesammelte Geld floss in die lokale Kriegshilfe – insbesondere zur Unterstützung von Verwundeten und Familien gefallener Soldaten.

Nach Kriegsende wurde der Wehrmann abgebaut – zunächst in die Ehrenhalle im Bismarckturm Glauchau gebracht, zusammen mit einem Sarkophag für gefallene Soldaten .

Um 1918 begann man zudem, das Holz abzumontieren und Holz oder Metall teilweise zu recyceln .

In der Wendezeit wurde die Figur aus der Halle gestohlen und ist heutzutage verschollen .

Blick auf die St.-Georgen-Kirche, die 1712 abbrannte und 1728 wieder geweiht wurde. In ihr befinden sich u. a. eine Silbermannorgel und eine Familiengruft des gräflichen Hauses.

Die Silbermann‑Orgel in der St. Georgenkirche Glauchau ist ein herausragendes barockes Instrument von Gottfried Silbermann, errichtet 1730 und heute eines der bedeutendsten seiner Art in Sachsen.

Bereits 1727 wurde der Bauvertrag mit Silbermann geschlossen. Die Orgel wurde im Juni 1730 fertiggestellt.

Mit 27 Registern auf 2 Manualen und Pedal zählt die Orgel zu den größeren Silbermann‑Werken und ist das viertgrößte erhaltene Instrument.

Die Echtheit der Orgel belegt ein vorhandenes Zertifikat.

Blick auf den Mühlberg. Im Vordergrund die Brücke über den Mühlgraben, links ist die Schlossmühle zu sehen und im Hintergrund das Schloss Forderglauchau.

Laut historischen Stadtplänen und Zeitzeugenberichten aus Glauchau war im Erdgeschoss des linken Hauses (direkt hinter der Brücke) ein kleiner Kolonialwarenladen, der auch Tabakwaren führte. Dieser Laden wurde teils auch als „Tante-Emma-Laden“ bezeichnet und war bis in die 1930er Jahre aktiv.

Das erste Bild zeigt den Gründelteich mit Bootsanlegestelle im Jahr 1903. In der Mitte des Teiches befindet sich ein Springbrunnen.

Wie man sieht, gab es das Gründelhaus zu dieser Zeit noch nicht.

Das Gründelhaus wurde 1925 erbaut.

Typisch waren die Rundbogenfenster im Obergeschoss, die später leider wieder entfernt wurden.

Wenn Sie mehr über die Geschichte des Gründelhauses erfahren möchten, dann klicken Sie hier:

Zur Geschichte des Gründelhauses

Der Chemnitzer Platz liegt im Osten der Stadt Glauchau und war ein bedeutender Verkehrsknotenpunkt, insbesondere im Zusammenhang mit der Verbindung nach Chemnitz, wie der Name schon sagt.

Um 1900 war dieser Bereich eine wichtige Einfahrtsstraße, da die Verbindung Glauchau–Chemnitz wirtschaftlich und infrastrukturell bedeutsam war.

Auf alten Karten und Stadtansichten wird der Chemnitzer Platz oft als Eingangsbereich zur Stadt dargestellt – mit repräsentativen Gebäuden, Lokalen und Wohnhäusern.

Die Straßen sind noch nicht asphaltiert, was typisch für diese Zeit ist – oft waren es noch Kopfsteinpflaster oder einfache Sandwege.

Öffentliche Plätze wie dieser wurden oft auch für Märkte oder politische Versammlungen genutzt.

Der Bismarckturm wurde 1908-1910 vom Baumeister Reinhold Ulrich aus Glauchau in viereckiger Form aus Pirnaer Sandstein gebaut.

Kostenaufwand: 105.000 Mark

25.000 Mark davon spendeten Bismarck-Verehrer.

Der am 2. September 1910 eingeweihte Bismarckturm, eine Kombination von Wasserturm und Aussichtsturm mit einer Höhe von 46 m.

Im Erdgeschoß befindet sich eine Gedächtnishalle für die gefallenen Krieger, darüber befanden sich die Wohnung für den Turmwart und Räume, die als Jugendherberge genutzt wurden, im zweiten Stock das Wasserbassin und als Abschluß die sogenannte Laterne, ein Aussichtsgeschoß.

Hier finden Sie weitere Infos zum Bismarckturm (Video)

Das Gasthaus Bismarckhöhe (früher Bellevue) war um 1900 ein beliebtes Ausflugsziel mit einem Saalbau, noch bevor der Bismarckturm gebaut wurde. Besitzer war Paul Sindermann.

Das Gebäude wurde später in Friedenshöhe umbenannt und wird heute von der Städtischen Altenheim Glauchau gGmbH als Pflegeheim betrieben.

Das König‑Georg‑Stift wurde 1904 bis 1906 als Genesungsheim mit Turm errichtet – geplant und ausgeführt vom Glauchauer Baumeister Reinhold Ulrich.

Während des Ersten Weltkrieges diente es als Lazarett. Später nutzte man es als Heimstätte für elternlose Kinder sowie als Tuberkulosekrankenhaus.

In den 1930er Jahren wurde es als Gebietsführerschule der Hitler‑Jugend Sachsen genutzt.

Von 1969 bis 2005 war das Gebäude als Pflegeheim in Betrieb.

Seitdem ist es als „Ungenutzter Denkmalschutzbau ohne öffentliche Nutzung“ registriert.

Quellennachweis:

Reproduktionen historischer farbiger Ansichtskarten aus der Sammlung Ginnold, Glauchau

Titel aus der Sammlung Gehrt, Glauchau

Rücktitel aus der Sammlung Wendler, Glauchau

Herausgeber: Bürgermeisteramt der Stadt Glauchau

Text: W. Haueisen, Glauchau

Alle schwarz-weiß Fotos stammen von Postkarten aus privaten Sammlungen

Eine Antwort

Die stadtgeschichte von glauchau ist sehr interessant. Erinnert mich an Zeiten meiner Kindheit und meine Jugend. Die entsprechenden Erläuterungen sind auch sehr interessant für mich. Man weiß ja vieles garnicht so. Eine ganz feine Sache.